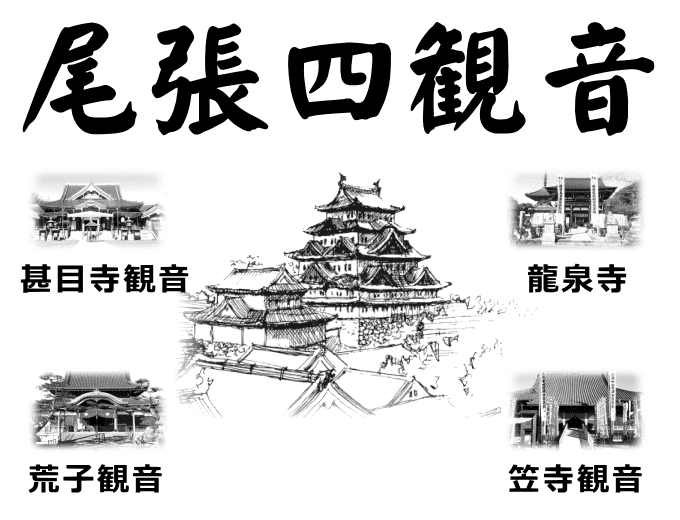

悠久の歴史をもつ古刹巡礼

「#尾張四観音 =おわりしかんのん」は名古屋城築城(1612年)の際に、東西南北4つ方角に位置する荒子観音、甚目寺観音、龍泉寺、笠寺観音寺を尾張の守護として、徳川家康が定めたという説が有力です。他には「長母寺=ちょうぼじ」(名古屋市東区矢田)を開山した無住国師が始めたという説があるようです。

4つの寺院はいずれも千年を超える歴史がある古刹です。また名古屋城からみて、その年の恵方の方角にもっとも近い寺院が恵方観音(2025年は荒子観音)になります。その年の厄除け・福を願う参拝者で賑わいます。

目次

- 甚目寺観音(あま市)

- 龍泉寺(名古屋市守山区)

- 笠寺観音(名古屋市南区)

- 荒子観音寺(名古屋市中川区)

令和7年(2025年)の恵方観音 - 4つの寺院ルート(早見表)

- 天台宗と真言宗の概要

- 恵方について

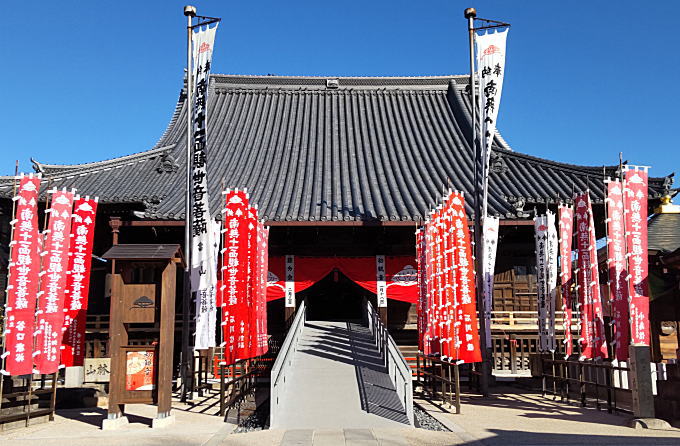

甚目寺観音(じもくじかんのん)

創建からの歴史が1400年以上!

#甚目寺観音 は、愛知県あま市にある「真言宗」の寺院。創建は奈良「法隆寺」より古く、尾張四観音の筆頭格とされています。

(1)概要

正式名称は鳳凰山 甚目寺です。1400年以上の歴史を誇る名刹です。あま市甚目寺町の名称由来にもなっています。

- 宗派:真言宗

- 創建:飛鳥時代にあたる推古天皇5年(597年)

- 山号:鳳凰山

- 本尊:聖観音菩薩=しょうかんのんぼさつ

- 場所:愛知県あま市甚目寺東門前24番地

(2)ご利益

本尊の「聖観音菩薩」は衆生救済のための菩薩とされ、ご利益はたいへん多く、さまざまな苦難を除き、病気の平癒・厄除け・開運と伝えられています。また本堂には病気平癒の神様である「びんづる様」が鎮座されており、自分の体で痛いところや悪いところを棒でさすることで治癒の願いが叶うとされています。

(3)恵方観音になるのは2027年(令和9年)です。

名古屋城から見てこの年の恵方(北北西のやや北)位置します。

龍泉寺(りゅうせんじ)

境内からの展望が素晴らしい!

#甚目寺観音 は、名古屋市守山区にある寺院です。

(1)概要

- 宗派:天台宗

- 創建:延暦年間(782‐806年)とされ、奈良後期から平安初期とされています。

- 山号:松洞山(しょうとうざん)

- 本尊:馬頭観音=ばとうかんのん

- 場所:愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目902

境内には猫が多く飼われており、名古屋のネコ寺としても人気です。また「龍泉寺城」の宝物館には円空仏などが展示されています。境内からの見晴らしが、たいへん素晴らしい寺院です。

(2)ご利益

「馬頭観音」には、厄除けや無病息災のご利益があるとされています。

(3)次に恵方観音になるのは2028年(令和10年)です。

笠寺観音(かさでらかんのん)

「なごや七福神」の霊場を兼ねる寺院

#笠寺観音 は、名古屋市南区にある「真言宗」の寺院。名古屋城からみて「南南東」に位置します。ご詠歌が流れており心安らぐ境内です。

(1)概要

正式名は笠覆寺(りゅうふくじ)。「笠寺観音」の通称で親しまれています。

- 宗派:真言宗(智山派)

- 創建:奈良時代にあたる天平5年(733年)

- 本尊:十一面観音=じゅういちめんかんのん

- 場所:愛知県名古屋市南区笠寺町上新町83番地

(2)ご利益

縁結びと厄払いのご利益があるとされています。また「なごや七福神の恵比寿様」の霊場にもなっており、「恵比寿様」が祀られ商売繁盛の願いが叶うとされています。

(3)2026年(令和8年)の恵方観音です。

名古屋城から見てこの年の恵方(南南東やや南)位置します。

荒子観音(あらこかんのん)

円空仏(木彫り)の所蔵数が日本一!

#荒子観音 は、名古屋市中川区にある天台宗の寺院。名古屋城からみて「西南西」に位置します。令和7年(2025年)の恵方観音になります。

(1)概要

正式名は浄海山圓龍(円竜)院観音寺

- 宗派:天台宗

- 創建:奈良時代の天平元年(729年)

- ご本尊:聖観音菩薩=しょうかんのんぼさつ

- 場所:愛知県名古屋市中川区荒子町字宮窓138

(2)ご利益

本尊の「聖観音像」は衆生救済のための菩薩とされ、ご利益はたいへん多く、さまざまな苦難を除き、病気の平癒・厄除け・開運と伝えられています。

案内図(交通機関)早見表

尾張四観音の位置

2025年の恵方観音は「荒子観音」ですが、ご自宅からみて恵方(西南西)の寺院へ参拝も良さそうです。

寺院への行き方(交通機関)

名古屋駅から公共交通機関を利用する場合のルートおよび運賃、所要時間です。運賃は2024年1月現在で、大人料金(片道)です。利用が多いルートを掲載しています。

甚目寺観音

- 住所は愛知県あま市甚目寺東門前24番地

- 公共交通機関は名鉄「津島線」を利用します。

| ルート | 名鉄名古屋駅から津島線(佐屋行き、弥冨行き、津島行き)に乗車し、「甚目寺駅」で下車。普通電車のみの停車です。改札を出て徒歩5分程度です。 |

| 運賃等 | 名鉄の乗車料金は240円です。 |

| 所要時間 (目安) |

目的地までは20~25分です。(乗り継ぎ・待ち時間を除く) |

最寄り駅から寺院まで[Googleマップ]

- 御朱印をいただく場合は、16時頃までの参拝をおすすめします。また年末年始や「節分祭」、イベント開催日を避けたほうがよさそうです。

- イベント開催日など混雑が予想される場合は、交通機関をおすすめします。

- 寺院周辺の道路は見通しが悪く交通量も多いです。駅から寺院までは注意が必要です。

- 7月~9月は猛暑の日が多くなります。熱中症にご注意を。また10月中旬~2月頃までは午後3時半をすぎると日が傾き始めます。

龍泉寺

- 住所は愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目902

- 公共交通機関は名古屋市営地下鉄と路線バス「ゆとりーとライン」を利用します。

| ルート | 地下名古屋駅から東山線に乗車し「栄」駅にて、名城線に右回りに乗り換え「大曽根」駅で下車。その後、「ゆとりーとライン=路線バス」の始発駅である「大曽根」駅から乗車し、「竜泉寺口」で下車して入口はすぐです。山門までは徒歩3分~4分です。 |

| 運賃等 | 地下鉄料金は「名古屋駅」から「大曽根駅」が270円、バス=ゆとりーとラインの料金は、「大曽根」駅から「龍泉寺口」が320円です。 |

| 所要時間 (目安) |

目的地までは約35分です。(乗り継ぎ・待ち時間を除く) |

最寄り駅から寺院まで[Googleマップ]

注意点など

- 龍泉寺城の拝観は日曜日(10時~15時)のみです。

- 御朱印は16時頃までに行かれることをお勧めします。また年末年始や節分祭、イベント開催日は避けたほうがよさそうです。

- イベント開催日など混雑が予想される日は交通機関をおすすめします。

- 7月~9月は猛暑の日が多くなります。熱中症にご注意を。また10月中旬~2月頃までは午後3時半をすぎると日が傾き始めます。

笠寺観音

- 住所は愛知県名古屋市南区笠寺町上新町83番地

- 公共交通機関は名鉄本線を利用します。

| ルート | 名鉄名古屋駅から豊橋方面「本笠寺=もとかさでら」駅で下車。この駅は普通電車のみの停車のため注意が必要です。改札から山門までは徒歩で5分程度です。 |

| 運賃等 | 名鉄電車の乗車料金は「名古屋駅」から「「本笠寺=もとかさでら」」が300円です。 |

| 所要時間 (目安) |

目的地までは25~30分です。(乗り継ぎ・待ち時間を除く) |

1日乗車券または土日祝日エコキップを使う場合、地下鉄桜通線で「桜本町」を下車し②番出口から南方向に徒歩15分程度です。(出口からほぼ直線で笠寺西門交差点を左折してスグ)

「桜本町」駅から市バス(新瑞13系統・新瑞14系統・笠寺11系統南巡回)で笠寺西門バス停を利用すことも出来ます。「節分」の日は臨時バスが運行されることもあるようです。

最寄り駅から寺院まで[Googleマップ]

- 御朱印は16時までということです。また年末年始や「節分祭」、イベント開催日を避けたほうがよさそうです。事前に書かれた御朱印に参拝日付の印のみの場合もあります。

- イベント開催日など混雑が予想される場合は、交通機関をおすすめします。

- 7月~9月は猛暑の日が多くなります。熱中症にご注意を。また10月中旬~2月頃までは午後3時半をすぎると日が傾き始めます。

荒子観音

- 住所は愛知県名古屋市中川区荒子町字宮窓138

- 公共交通機関は名古屋市営地下鉄を利用します。

| ルート | 地下名古屋駅から東山線に乗車し終点の「高畑」駅にて下車。④番出口から徒歩で約10分です。 |

| 運賃等 | 地下鉄料金は「名古屋駅」から「高畑」駅が240円です。 |

| 所要時間 (目安) |

目的地までは約35分です。(乗り継ぎ・待ち時間を除く) |

最寄り駅から寺院まで[Googleマップ]

注意点など

- 御朱印をいただく場合は、16時頃までの参拝をおすすめします。また年末年始や「節分祭」、イベント開催日を避けたほうがよさそうです。社務所が不在の時もあります。

- イベント開催日など混雑が予想される場合は、交通機関をおすすめします。

- 7月~9月は猛暑の日が多くなります。熱中症にご注意を。また10月中旬~2月頃までは午後3時半をすぎると日が傾き始めます。

天台宗と真言宗の概要

天台宗(荒子観音と龍泉寺)

「日本仏教の母」と言われ、多くの日本仏教の源流

大乗仏教の宗派であり「妙法蓮華経=法華経」を仏典としています。源流は中国の南北朝時代から隋(ずい)にかけての僧侶である「智顗=ちぎ」(538年~598年)とされています。日本には平安時代(9世紀)の初期に伝えられたとされ、日本の天台宗の開祖は「最澄=さいちょう」(766年または767~822年)とされています。(伝教大師ともいわれています)

日本仏教の宗旨の多くは、ここから展開が始まったとされ「日本仏教の母」ともいわれています。京都と滋賀にまたがる「比叡山延暦寺」を総本山としています。ご本尊は「阿弥陀如来」や「釈迦如来」です。

真言宗(甚目寺観音と笠寺観音)

空海(弘法大師)により開かれた日本仏教

平安時代(9世紀)の初頭に「空海=弘法大師」により開かれた、大乗仏教の宗派です。京都の「東寺(とうじ)=教王護国寺」を総本山としています。

恵方について

恵方とは「陰陽道」で、その年の福徳を司る神様(歳徳神=としとくじん)の在する方角です。令和7年(2025年)の恵方は「西南西」で方位角では255°です。

近年では「節分」の日の夜に恵方に向かって「恵方巻」を食べる習慣も定着していますね。ちなみに旧暦での暦は「立春」が始まりであり、日本の占いの多くは、この日を起点としての運勢です。

#尾張四観音

おもな年中行事・イベント・案内図

おもな年中行事・イベント・案内図